La violence dans les jeux vidéo

La violence dans les jeux vidéo est une question délicate, en ce qu’elle confronte des personnes d’horizons et d’âges divers — joueurs incompris, parents inquiets, psychiatres qui s’interrogent, public pris à parti et politiques qui ne comprennent pas. Cet article se veut une synthèse scientifique et propose de comprendre la violence selon deux axes : celui du mimétisme (je pratique la violence dans le virtuel, je la reproduis dans le réel), et celui de la catharsis (je pratique la violence dans le virtuel, je me suis libéré de ma violence). Nécessairement partial car fondé sur l’expérience du joueur qu’est son auteur, cet article n’attend que vos commentaires pour enrichir le débat !

____________________________________________________________________________________________

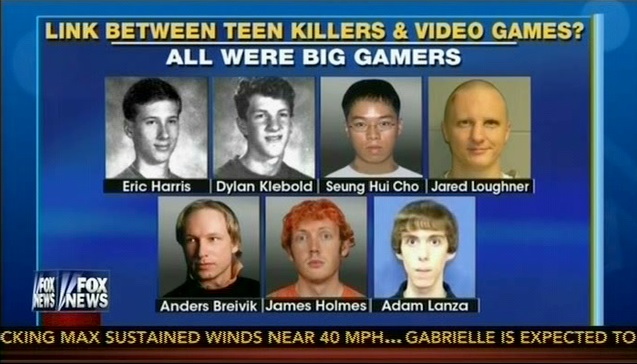

Le mercredi 11 mars 2009, à 9h30, un adolescent de 17 ans entre dans le collège Albertville de Winnenden, près de Stuttgart (Allemagne) et tue quinze personnes, dont neuf élèves. Intercepté par la police dans sa fuite, il se suicide. Si la lettre qu’il a écrite la veille laisse à penser que le moteur du passage à l’acte est le défaut d’intégration et de reconnaissance sociales, l’information la plus diffusée a été celle de son goût prononcé pour les jeux vidéo violents. Réaction devenue classique par rapport à ce type d’événement surtout choquant par sa dimension inexplicable, comme le rappelle Craig Anderson (1) dans sa liste exhaustive :

“The problem of video game violence first emerged with school shootings by avid players of such games at West Paducah, Kentucky (December, 1997); Jonesboro, Arkansas (March, 1998); Springfield, Oregon (May, 1998), and Littleton, Colorado (April, 1999). More recent violent crimes that have been linked to violent video games include a school shooting spree in Santee, California (March, 2001); a violent crime spree in Oakland, California (January, 2003); five homicides in Long Prairie and Minneapolis, Minnesota (May, 2003); beating deaths in Medina, Ohio (November, 2002) and Wyoming, Michigan (November, 2002); school shootings in Wellsboro, Pennsylvania (June, 2003) and Red Lion, Pennsylvania (April, 2003); and the Washington, DC.‘‘Beltway’’ sniper shootings (Fall, 2002).Video game related violent crimes have also been reported in several other industrialized countries, including Germany (April, 2002), and Japan (Sakamoto, 2000).”

Ces nombreux massacres commis par des adolescents où les jeux vidéo sont cités parmi les facteurs explicatifs possibles suffisent en eux-mêmes à montrer la pertinence de l’analyse du rapport à la violence que les jeux impliquent. Par jeu vidéo violent, on entend jeu invitant le joueur à utiliser des armes (blanches ou à feu) dans le but de tuer des personnes (soldats comme civils) ou créatures fantastiques et ainsi gagner des points et progresser.

Dans notre société occidentale où les valeurs de sécurité et de paix civile sont au fondement de l’ordre moral et politique, ces jeux inspirent spontanément le rejet — il est inadmissible de « jouer à tuer ». Ils inspirent également la peur, fondée sur l’idée que le joueur se prenne tellement au jeu qu’il ne fasse plus la distinction entre virtuel et réel, passant ainsi réellement à l’acte et perpétrant des meurtres. C’est cette idée qui responsabilise le jeu vidéo violent parmi les facteurs des massacres précédemment cités. Celui-ci pose donc problème : y a-t-il effectivement un risque de transposition de cette violence dans le réel, par mimétisme, ou est-ce qu’au contraire en la cantonnant dans le virtuel on diminue ce risque de réalisation, par effet cathartique ?

Cette question est d’autant plus pesante que le public concerné est jeune : les jeux vidéo sont, en termes de nombre de joueurs, principalement l’affaire des 12-25 ans. Le psychisme de l’adolescent – et a fortioti celui de l’enfant, qui est de plus en plus concerné – est en plein développement. Le contact récurrent à la violence et à sa pratique virtuelle sont des facteurs environnementaux déterminants dans ce processus de développement, dont les effets pourraient être très néfastes.

De ce débat houleux auquel participent joueurs, psychologues, sociologues, producteurs de jeux, parents et politiciens, nous tâcherons de dégager les déterminants essentiels à partir d’études empiriques, afin de se faire une idée plus claire des dangers et vertus de tels jeux.

LA QUESTION DU MIMETISME

La question du mimétisme de la violence se pose lorsque la violence est médiatisée. Dans quelle mesure le fait de voir la violence peut-il conduire à sa reproduction dans la réalité ?

Comment caractériser le processus « voir –> faire » ?

Le premier médium historique est l’écriture, mais parce que celle-ci appelle une modélisation imaginaire du fait rapporté (ici, la violence), son analyse est peu pertinente. On n’est pas directement confronté à la violence, on se la représente, donc la propension à la reproduire réellement en est d’autant plus limitée.

Le deuxième médium est le film, et par extension, la télévision. Toute la puissance de celui-ci, qui nous pousse à nous interroger sur le mimétisme, est l’image. La violence est montrée devant nous, nous en sommes spectateurs. Ce statut de spectateur implique que nous la subissions sans avoir prise sur elle (on ne peut intervenir pour l’arrêter sinon on arrêtant de regarder le film). Nous en sommes d’une certaine manière initiateur ou victime selon le processus d’identification, et nous y prenons goût — sinon, pourquoi y aurait-il autant de films violents ?

Le troisième médium, le jeu vidéo, pousse plus loin la participation : dans un film, le processus d’identification à celui qui commet la violence n’est qu’indirect, alors que le joueur opère lui-même la violence, directement. Le jeu se présente en général de manière subjective : l’image à l’écran est celle des yeux du personnage (« avatar »), l’arme étant dans le champ de vision. On est dans la peau du tueur. Et lorsque celui-ci tue, même si cela est virtuel, c’est parce que le joueur a appuyé sur le bouton, donc parce qu’il a choisi de tuer. En règle générale, c’est d’ailleurs le seul moyen de réussir la mission et d’avancer dans le jeu.

De plus, en parallèle de l’évolution technologique, on constate un effort continu des développeurs de jeux à proposer la meilleure qualité graphique possible : faire que l’image soit la plus réaliste possible – détails des textures et décors, des interactions avec les autres personnages (giclée de sang lorsque touché par une balle), des armes utilisées par le joueur (jusque dans la précision, le recul d’une arme à feu, et le son de la détonation). On veut donc que le jeu soit au plus près de la réalité, même dans la narration, à tel point que les développeurs vont jusqu’à faire dévoiler des secrets militaires à des vétérans des Navy Seals (2).

Ce réalisme joue évidemment en faveur d’une confusion entre mondes virtuel et réel. Du moins, si pour parvenir à la confusion il faudrait un temps de jeu extrêmement long – en faisant abstraction des autres facteurs possibles – se prendre au jeu réaliste favorise une acclimatation aux situations de violence qui fait que, en cas de moment critique réel, le joueur aura plus de chances de passer à l’acte. Le jeu vidéo violent constitue « un environnement d’apprentissage complet pour l’agression du fait d’une exposition simultanée aux modèles violents, ainsi que d’un renforcement par gain des points et de répétitions des différentes formes d’agression » (Anderson & Dill, 2000).

Farzaneh Palhavan (3) résume ainsi le pas en avant dans l’effet de l’exposition à la violence qu’opère le jeu vidéo par rapport au film :

« (…) il paraît en effet assez raisonnable de penser que si l’observation passive de la violence médiatisée par la télévision pouvait augmenter les tendances agressives, alors l’expression de la violence par la participation active aux jeux vidéo violents devrait avoir un effet égal ou supérieur. »

Les effets de « l’observation passive de la violence médiatisée par la télévision » présentent dans de nombreuses études de psychologie (4) des corrélations positives avec le

développement de comportements agressifs.

En ce qui concerne les jeux vidéo, Craig Anderson définit cinq critères dans ses expériences permettant de caractériser ces effets : « 5 types of outcome variables: aggressive behaviour, aggressive cognition, aggressive affect, helping behaviour, and physiological arousal » (Anderson & Bushman, 2001)

Multiplier les critères permet évidemment une plus grande précision dans l’analyse et permet de limiter l’aspect discutable des résultats. Là encore, la pratique des jeux violents est corrélée positivement à l’accroissement de l’agressivité (avec évidemment une baisse de la propension à aider autrui). S’il est difficile de confirmer rigoureusement un lien de causalité, du fait de la multiplicité des variables – le psychisme humain étant un objet très complexe – on le fait volontiers intuitivement. Le principal obstacle est l’impossible quantification : pouvoir mesurer quantitativement que plus le temps de jeu est grand, plus la « quantité d’agressivité » est grande constituerait une preuve scientifique irréfutable qui mettrait fin au débat.

TL;DR

La question du mimétisme de la violence dans les jeux vidéo bute sur la double difficulté d’isoler le facteur « violence » du jeu support – sans même prendre en compte la diversité de ce support, chaque jeu ayant un environnement propre qui influe sur l’immersion et la stimulation des pulsions agressives. Evaluer l’agressivité reçue par le joueur est donc quasiment impossible. Une réponse simple – si simple qu’elle est intellectuellement peu satisfaisante – peut néanmoins être formulée : en calculant le ratio entre le nombre de joueurs de jeux violents dans le monde (tant réalistes que fantastiques) et le nombre d’événements réels où les jeux vidéo sont cités comme facteur potentiel du passage à l’acte, on voit bien que le mimétisme est très limité. La violence dans ces jeux aurait-elle pour autant une fonction cathartique ?

LA FONCTION CATHARTIQUE

Constat empirique confirmé par la théorie psychanalytique : l’homme a des pulsions par définition violentes, dont certaines sont meurtrières. Cette violence latente est socialement réprimée, donc inconsciemment censurée. Seulement, on ne peut pas se contenir éternellement, d’où le besoin d’extérioriser sa violence. Le moyen le plus

raisonnable, tolérable, et admis, c’est de se faire mal à soi-même, en faisant du sport par exemple. Cela est-il valable pour les jeux vidéo violents et le « plaisir de tuer » ?

Extérioriser sa violence en tuant virtuellement – et l’aspect virtuel suffisant, de telle sorte qu’il n’y ait pas de réalisation – validerait l’idée de la catharsis. L’aspect addictif des jeux vidéo permet la comparaison avec le sport, puisqu’au final, à trop jouer, on se fait mal à soi – à la différence du sport, on ne se sent pas nécessairement mieux après avoir trop joué.

Cette thèse cathartique n’est valide que si celle du mimétisme ne l’est pas, puisqu’il est difficilement concevable que d’un côté le jeu vidéo favorise les comportements agressifs et de l’autre les inhibe, le virtuel se substituant au réel et étant suffisant pour la libération des passions.

Une solution à cette antinomie est de considérer la diversité des « jeux vidéo violents ».

1) Des jeux réalistes, au sens où ils impliquent des personnages humains dans un cadre contemporain (ville, armée) et classés dans la catégorie FPS (First person shooter, le but est de tuer avec son arme) comme Call of Duty, Medal of Honor et Battlefield tendent à habituer le joueur à des situations violentes vraisemblables, ce qui peut être dangereux dans le sens où le passage à l’acte serait facilité.

2) Des jeux à l’ambiance fantastique et classés plutôt dans la catégorie Jeux d’action et RPG (Role playing game, on incarne un personnage avec des caractéristiques précises que l’on a choisi par affinité et que l’on fait librement évoluer dans un univers cadré) comme World of Warcraft, The Elder Scrolls ou Assassin’s Creed correspondent à la part d’imaginaire que l’on peut attendre d’un jeu, où l’identification à son avatar est plus forte du fait de la dimension « roleplay » qui fait que l’on influence trajectoire et l’évolution de son personnage (sa progression de niveau, sa classe, ses compétences…) et donc que l’incarner permet une certaine vertu cathartique. Il n’y a pas de confusion possible avec la réalité d’autant plus que les cibles sont en général des créatures fantastiques qui ne sont pas nécessairement humanoïdes (araignées géantes…) que l’on a tendance à répugner dans le réel, donc que l’on tue avec d’autant plus de plaisir dans le virtuel.

On peut illustrer l’hypothèse cathartique par l’aspect temporel d’une situation de jeu où l’on veut « se défouler » : c’est en effet une période courte. Si l’on considère un jeu de rôle d’une durée de vie d’une centaine d’heures, où le joueur considère avec sérieux l’évolution de son personnage pour qu’il corresponde au mieux à ce qu’il projette en lui, ce joueur peut avoir des moments « off » au cours desquels il joue en considérant vraiment le jeu comme un « jeu » : il sauvegarde sa partie sérieuse, et « joue » une autre partie en se disant qu’il est totalement libre — ce qui se traduit en général par un massacre généralisé, grosse décharge de pulsions meurtrières.

Une fois cette décharge passée, il se lasse, puisque ça n’est pas sérieux et que la dimension progression du personnage est condamnée (puisque l’architecture du jeu condamne ce genre de massacre, privant l’avatar d’interlocuteurs, de marchands etc.). Le joueur revient donc à sa partie sérieuse, retour dans les bornes, la norme, la fonction cathartique du jeu est effective.

Dans ce type de massacre, le choix des cibles est intéressant.

Dans un jeu comme Grand Theft Auto, le joueur, se promenant en ville, a la possibilité de voler une arme et de tuer tout le monde. Un tel scénario semble abject, mais il est de fait adouci puisque ce « tout le monde » est en fait une catégorie de population bien définie, qui rend ces crimes « socialement admissibles » : minorités ethniques (le jeu est étatsunien : des Noirs), des marginaux (prostituées) ou d’autres bandits. L’idée n’est pas d’alimenter une aversion pour ces catégories de population mais plutôt de ne pas cibler le bon citoyen lambda dont le hasard aurait fait qu’il croise la route du tueur au moment où celui-ci tire.

Dans un jeu comme The Elder Scrolls V : Skyrim, où l’univers n’est plus réaliste et contemporain mais médiéval-fantastique, le personnage du joueur lors de ses différentes quêtes est amené à tuer : parce qu’il s’agit de l’objet de la quête, parce qu’on l’attaque, parce qu’il peut récupérer les richesses de sa victime une fois celle-ci tuée, etc. Mais le cadre du jeu, très normé, fait que tuer certains personnages est considéré comme un crime (si vous êtes vus, les gardes vous arrêtent et vous tuent si vous refusez d’obtempérer), là où en tuer d’autres, même en pleine rue, ne gêne personne. Ces « autres » sont typiquement, là encore, des bandits et autres marginaux, des créatures humanoïdes rustres et traditionnalistes qui se battent pour un « retour à l’avant ». Tuer un soldat de l’Empire, qui représente la civilisation, est en revanche interdit.

Ainsi, la catégorisation des personnages au sein du jeu et les victimes « tolérées » est un indicateur de l’image que la société (via les développeurs du jeu) a d’elle-même et de sa conception du crime.

Il ne faut pas non plus oublier l’aspect « jeu » du jeu vidéo, si violent soit-il.

Traditionnellement, un (oui, c’est genré) enfant joue dès son plus jeune âge à la guerre : avec ses petits soldats, puis avec un déguisement, une épée de bois et des copains. Il s’habitue ainsi à la guerre, laquelle intègre sa norme, c’est-à-dire sa vision du monde. Donc, en 1914, lorsqu’il fallait aller se battre contre « l’ennemi », c’était tout à fait « normal», voire même excitant à l’idée que cette fois « c’était pour de vrai ».

Alors qu’il jouait avec une épée de bois il y a moins d’un demi-siècle, l’enfant joue aujourd’hui devant son écran d’ordinateur, retrouve ses copains sur un serveur en ligne et s’amuse à tuer avec des armes réalistes dans un contexte de guerre vraisemblable. On peut donc penser que les jeux vidéo violents sont l’évolution logique du processus de « jeu » de l’enfant et de l’adolescent, en concordance avec l’évolution de la société et des modes de vie.

De plus, les psychiatres — et même les institutions — reconnaissent aux jeux vidéo une vertu éducative dans le développement du psychisme de l’enfant. C’est ainsi que le Parlement européen (5) déclare dans un rapport :

«Le jeu vidéo constitue un important stimulant qui, outre son caractère récréatif, peut également être utilisé dans un but éducatif. Les écoles devraient se pencher sur les jeux vidéo et informer les enfants ainsi que leurs parents sur les effets positifs et négatifs que ces jeux peuvent avoir (…) Ils contribuent au développement des connaissances et de diverses compétences qui sont primordiales au XXIe siècle.»

Le rapport à la violence peut donc être abordé d’un point de vue pédagogique dans le cadre de l’école – qui aurait davantage de moyens de compréhension que les parents, lesquels sont souvent dépassés par la question. La violence pourrait y être présentée de manière moins évidente, moins naturelle qu’on ne la laisse penser. Ce serait un moyen de remettre en cause l’idée de l’agressivité « naturelle » de l’homme – eh bien oui, quoi, de tout temps il y a eu des guerres, et il y en aura encore, voyons…

TL;DR

En conclusion, la violence dans les jeux vidéo est une question plurielle dont la réponse n’est assurément pas univoque. Si l’on considère ces jeux avec une certaine défiance voire une aversion a priori, notamment de la part des parents, c’est par méconnaissance : comme nous l’avons montré, le risque de déréalisation est faible, puisque la majorité des joueurs ne jouent pas avec excès, et sont en contact avec le monde via un cadre parental, scolaire, étudiant ou professionnel proche.

De plus, la violence des jeux vidéo est aujourd’hui régulée en Europe dans le cadre de la PEGI (Pan European Game Information) (6) qui classifie chaque jeu dans une catégorie d’âge conseillée – les jeux dits violents sont en général interdits au moins de seize voire dix-huit ans. Cette règle n’est évidemment pas respectée, mais c’est un bon indicateur facile d’accès pour les parents : si un enfant de douze ans demande un jeu classé (-18), à moins de l’acheter seul, les parents auraient tort de ne pas essayer de comprendre pourquoi il est ainsi classé.

En outre, on peut reconnaître une vertu cathartique aux jeux vidéo violents, à nuancer selon le type de jeu voire le jeu lui-même. A la catharsis s’ajoute la vertu éducative, et même thérapeutique : le psychanalyste Michael Stora soigne ses jeunes patients accrocs aux jeux en les faisant jouer et en analysant avec eux le monde de ce jeu,

l’univers dans lequel l’avatar évolue, et obtient un taux de 80% de réussite (7) en termes de réintégration au système scolaire (goût du savoir).

Pour terminer sur le même thème que celui avec lequel nous avons commencé cette étude, les massacres ponctuels où la déréalisation joue une part importante du passage à

l’acte, la pratique des jeux vidéo violents si médiatisée – on se souvient de Mohamed Merah ou de Anders Behring Breivik, tous deux déclarés fans absolus de Call of Duty – est davantage un élément déterminant dans l’acclimatation à la violence que dans le passage à l’acte lui-même.

« Accuser le jeu vidéo d’être à l’origine de passages à l’acte violents, c’est faire l’économie d’une plus grande réflexion sur les raisons qui poussent un jeune à un acte meurtrier. »

(Michael Stora)

__________________________

(1) Craig A. Anderson, « An update on the effects of playing violent video games » in Journal of Adolescence n°27, 2004, p.113

(2) Article du Figaro.fr concernant le jeu Medal of Honor : Warfighter

(http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/11/09/97001-20121109FILWWW00331-ils-revelent-des-secrets-d-etat-dans-un-jeu.php)

(3) Farzaneh Pahlavan et al. « Pratique des jeux vidéo violents et agression », Les cahiers internationaux de psychologie sociale 3/2007 (Numéro 75-76), p. 52

(4) http://www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/abstracts/2000-2004/03A2ref.pdf

(5) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/754/754214/754214fr.pdf

(6) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TFByZ9H0MTM

(7) http://www.jeunesviolencesecoute.fr/espace-professionnels/dossiers-thematiques/nouvelles-formes-de-violences-liees-aux-technologies-actuelles/entretien-avec-michael-stora.html

___________________________> POUR ALLER + LOIN

Quelques études scientifiques

Craig A. Anderson, « An update on the effects of playing violent video games » in Journal of Adolescence n°27, 2004, pp. 113-122

Farzaneh Pahlavan et al. « Pratique des jeux vidéo violents et agression », Les cahiers internationaux de psychologie sociale 3/2007 (Numéro 75-76), p. 51-63.

(http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-2007-3-page-51.htm#citation)

Michel Nachez et Patrick Schmoll « Violence et sociabilité dans les jeux vidéo en ligne », Sociétés 4/2003 (n o 82), p. 5-17.

(http://www.cairn.info/revue-societes-2003-4-page-5.htm#citation)

Dimitri A. Christakis & Frederick J. Zimmerman, « Violent television viewing during preschool is associated with antisocial behavior during school age », in Pediatrics (n°120), 2007, pp. 993-999

(http://pediatrics.aappublications.org/content/120/5/993.short)

Michael Stora, « Addiction au virtuel : le jeu vidéo », Observatoire des mondes numériques en sciences humaines

(http://www.omnsh.org/spip.php?article14)

Un peu de psy

http://www.jeunesviolencesecoute.fr/espace-professionnels/dossiers-thematiques/nouvelles-formes-de-violences-liees-aux-technologies-actuelles/entretien-avec-michael-stora.html

http://www.telerama.fr/techno/22041-le_jeu_video_un_antidepresseur_efficace.php

Quelques articles de canards

http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jeux-video-permis-de-tuer-27-11-2012-1534002_420.php

http://www.slate.fr/story/jeux-vid%C3%A9o-comment-jouer-en-respectant-la-convention-de-gen%C3%A8ve

http://www.lepoint.fr/actualites-technologie-internet/2009-03-12/interview-jeux-video-ce-sont-les-parents-qui-trouvent-les-jeux/1387/0/325234

http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2009-03-11/fusillade-meurtriere-en-allemagne-l-allemagne-sous-le-choc/924/0/324433

http://www.forbes.com/sites/insertcoin/2013/01/16/obama-calls-for-government-funded-research-into-violent-video-games/

Et des textes officiels

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/754/754214/754214fr.pdf

http://www.pegi.info/fr/index